今回は、職務経歴書・面接カード・ES作成時に注意すべき5つのポイント。こういうテーマでご案内をしていきたいと思います。

これを見てくださっている皆さん方の中には、既に面接対策に入っているという方もいらっしゃれば、いやまだまだ先の話です、こういう方もいらっしゃるかと思います。

ですけれども、どちらの方も共通して、面接本番に向けては面接カードを作成しなくてはいけないですよね。

このカード、面接当日に面接官の手元に置かれるものでありますので、重要資料ということになってまいります。

ですので、この面接カードの内容がイマイチということになってまいりますと、やはり面接の評価もある種マイナスからのスタートという形になってしまいます。

その意味で、面接カードというのはしっかり作り込んでいく必要がある、そういった資料になってまいります。

私がこれまで職務経歴書・面接カード・ESをたくさん添削してきた中で、これはよく見るミスだなというものがありますので、この点について皆さん方にご案内をしていきたいと思います。

なお、下記のYouTube動画でも解説を行っているので、併せてご視聴ください。

①表記の統一

まずは1つ目ですけれども、表記の統一であります。

これに関しては具体例から入った方が分かりやすいと思いますので、ご案内をしていきたいと思います。

例えば皆さん方、「自治体に入ってからやりたいこと」とか「取り組みたいこと」、そういうことを書く文脈で、おそらく「とりくみ」という表現を書くことが出てこようかと思います。

そのときに、設問の最初の方では「取組」と書いていたのが、文章の後半になってくると「取り組み」そういった形で表記されているものすごく多いんですね。

あるいは、子育て支援や教育に携わりたいという方にとても多いミスが、「こども」という言葉に関して。

設問の最初の方では「子供」と書いていたのが、後半になってくると「子ども」になっているとか。そういった形になっているものも、やはり多いんですよ。

このような形で表記が統一されていないということになりますと、やはり面接官側は違和感あるいはザラつきのような感覚を抱くと思います。

特に公務員試験の場合に、面接官を担当するのは行政官ということになりますけれども、行政は「文書主義」ということになってまいりますので、特に言葉を大切にしている方々なわけですね。

ですので、こういった形での表記の不統一に対しては、民間企業以上に敏感なのではないかと私自身は考えております。

ということでもありますので、ぜひ皆さん方にあっては、自分自身が作った文章・使っている言葉、この辺りの表記が統一されているかどうか、ぜひしっかりとチェックをしていただきたいと思っております。

②文体の混在

2つ目が「です・ます調」と「だ・である調」の混在です。

つまり、文章の途中までは「~です」「~ます」調で書いているのに、最後の方になぜか「~だ」「~である」調が突然出現してくるということが意外とあるんですよ。

これは読み手にとって、非常に大きな違和感になることは想像に難くありません。

それってそんな大きな違和感になるかな?という方もいらっしゃるかもしれませんけれども。

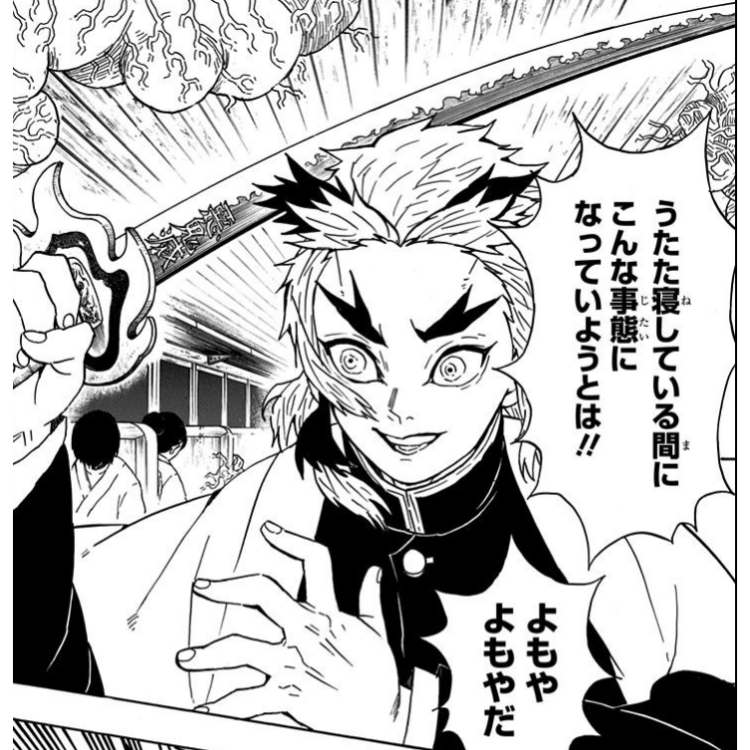

これは、例えて言うのであれば、文章の途中までは「です・ます調」でとても丁寧に、まるで炭治郎かのように書かれているにもかかわらず、一番最後の方に突然煉獄さんが出現してきて「だ・である調」でわりとキリッとした口調になっている、ということですよ。

ということになると、どう考えても違和感につながりそうですよね。

こうなると、いよいよ本当の意味で、

『鬼滅の刃』 吾峠呼世晴/集英社

ということになってまいりますので、ぜひ皆さん方にあっても、ご自身の書いた文章が「です・ます調」と「だ・である調」が混在していないか何度もしっかりとチェックをしていただきたい、そういう風に思っております。

③問いに答えているか

3つ目が、問いに答えているかというものであります。

ここでは、特別区経験者採用を例にご案内をしたいと思います。例年、特別区経験者採用における設問の1番で、皆さん方は「志望理由・携わりたい職務・実現したいこと」この3つを書くように指示をされます。

この3つ、しっかり書かなくてはいけないんですけれども。添削をしておりますと、志望理由・携わりたいことは書いているんだけれども、実現したいことについて言及が一切ないとか。あるいは携わりたい職務・実現したいことは書いているんだけれども、志望理由がまったく書かれていないとか。

3つを要求されているにもかかわらず、どれか1つが欠けているあるいは2つが欠けている、そういった職務経歴書が非常に多いんですね。

これはあくまでも特別区経験者採用の例になりますけれども、他の市役所とか県庁においても、例えば設問としては1つなんだけれども、そこで聞かれていることが複数あるということもやっぱりあるわけですね。

そのときには、その複数の問いに対してしっかり回答できているか、ここをチェックすることは非常に重要になってまいります。

ですので、ぜひ皆さん方も自分自身の書き上げた文章が、設問に対してきちんと答えているのかどうか、ここを今一度チェックしてみていただきたいと思っております。

④誤字・脱字の確認

そして4つ目が、誤字・脱字の確認ですね。

これに関しては、添削をする立場にまわってみないとなかなか伝わりづらい感覚かなとは思うんですけれども。

ほとんどすべての受験生は、最初に自分自身の職務経歴書・面接カード・ESを書き上げたときに、必ず文章のどこかに誤字や脱字が発生してしまっています。これはほとんど確実に発生していると言っても大げさではございません。

この誤字・脱字については、初めて職務経歴書・面接カード・ESを書き上げましたという方の場合には、一発で気づくということはなかなか難しいものがあると思います。

ですので、ぜひ皆さん方にあっては、書き上げた文章は一旦寝かせておいて、数日経ってから改めて誤字・脱字がないかどうかというものをしっかりチェックしていただきたいと思います。

特に特別区・横浜市・仙台市、こういった事前提出の組織の場合には、提出をしてしまった後には一切修正を加えることができません。

ですので、勢いで提出してしまうことのないように、しっかりと事前に誤字・脱字のチェックを行っていく、こういった感覚を強く持っていただければと思います。

⑤内容の保存・保管

最後に5つ目が、内容の保存と保管であります。

これを特に注意していただきたいのが、面接カード・ES・職務経歴書、表現は様々ございますけれども、こういった資料を事前提出する組織を受けていく方々。

先にも少し触れたところでありますけれども、特別区や横浜市や仙台市は、こういった資料を事前提出する形になっております。

こういった事前提出の組織で非常に多いミスが、「提出した内容がどんな内容だったか忘れてしまいました」こういう方がとても多いんですね。

そんなことあるかよ!って皆さん方思われるかもしれないですけども、必ず毎年そういう方は出てまいります。

事前提出した内容がどういう内容だったのかというのが分からないと、どういう不都合が生じるのかと申しますと、まず筆記試験に受かってから面接対策を進めていくことができません。

なぜかと申しますと、例えば面接対策を進めていこうという時には、模擬面接を行う必要があります。そして模擬面接を行うためには、当然どういう内容を提出なさったのかが分からないと、そもそも模擬面接自体が実施できないということになってしまいますよね。

話はそれで終わりません。

例えば、皆さん方が事前提出した内容の保存と保管を忘れていて、「確かこういう内容を書いたと思うんだよな…」というような薄ぼんやりした記憶を頼りに面接本番に挑んだとしましょう。

その薄ぼんやりとした記憶をもとに面接本番で話した内容が、もしも事前提出をした職務経歴書・面接カード・ESの内容と大きな齟齬があった場合。

面接官側は当然「あの、面接カードに書かれてることと全く違うお話だったんですけれども」ということで、おそらく皆さん方に対して非常に大きな違和感を抱くと思います。

最悪の場合には、面接官は「この人、提出した内容を忘れてるのかな?」そういう風に思われる可能性も排除はできませんよね。

ということでもありますので、こういったことのないように、事前提出の組織においては特に、自分自身が書いた内容について必ず保管しておいていただきたいと思っております。

これは、何度強調しても必ず「保管するの忘れちゃいました…」という方が出てまいりますので、ぜひ皆さん方はそういうことのないように、しっかりと保存と保管をしておく。このことを戒めていただきたいと思っております。

✅面接対策専門チャンネルの紹介

公務員試験ゆる面接chでは、元公務員&元TAC講師&全国弁論大会最優秀賞の経験を活かし、公務員試験の面接対策について専門的に情報発信を行っております。

継続的に視聴するだけで、面接で重要となるマインドセットを手に入れることができるでしょう。

詳細は下記のリンクをクリック!